Livres et littérature corses

Marcu Biancarelli

Marcu Biancarelli est né le 17 octobre 1968 et est professeur de langue corse au lycée de Porto-Vecchio. C’est un écrivain éclectique qui a déjà de nombreux livres à son actif. Il écrit en corse et la plupart de ses textes ont été traduits. Nouvelliste, poète, auteur de pièces de théâtre, romancier, directeur de revue culturelle, auteur de chroniques littéraires pour les journaux, essentiellement en langue corse mais aussi en langue française.

Marc Biancarelli a d'abord animé la revue A Pian d'Avretu, de 1991 à 1995, avant de proposer un premier recueil de poésies en 1999, Viaghju in Vivaldia, publié chez Le Signet.

Les éditions Albiana ont publié en 2000 et 2002 – en version bilingue – ses deux premiers recueils de nouvelles (Prisonnier et Saint Jean à Patmos) qui remportèrent le prix Fiction de littérature insulaire à Ouessant, ainsi que le troisième (Extrême méridien 2007/2008) en corse puis l’année suivante en français. C’est également Albiana qui publia son premier roman 51 Pegasi, astre virtuel (2003 et 2004) et la version corse du second, Murtoriu (2009), dont la traduction française est sortie en septembre 2012 chez Actes Sud dans la collection "domaine étranger" : une première éditoriale !

L'auteur a par ailleurs écrit pour le théâtre, avec deux pièces jouées en Corse : Bella Sterpa (jouée par la troupe du Svegliu Calvese à partir de 2004) et Cuntruversa di Valdu Nieddu (jouée elle par les Stroncheghjetta de 2007 à 2008).

L'adaptation du roman 51 Pegasi astre virtuel (en français), de Jean-Pierre Lanfranchi, a été jouée par Christian Ruspini tant en Corse que sur le Continent.

Depuis 2009, l'auteur propose également une chronique littéraire hebdomadaire dans le journal Corse-Matin.

Œuvres

- Viaghju in Vivaldia - Puisii, Le Signet, 1999

- Prisonnier, [« Prighjunieri », 2001], éd. bil., trad. de Jérôme Ferrari, Ajaccio, Éditions Albiana, 2000 - Prix du livre insulaire d'Ouessant 2001

- Saint Jean àPatmos, [« San Ghjuvanni in Patmos », 2001], éd. bil., trad. de l'auteur, Jérôme Ferrari et Didier Rey, Ajaccio, France, Éditions Albiana, 2001 - Prix du livre insulaire d'Ouessant 2002

- Parichji dimonia - Puisii, Albiana, 2002

- 51 Pegasi astru virtuali - Rumanzu, Albiana, 2003

- 51 Pegasi, astre virtuel, [« 51 Pegasi, astru virtuali »], éd. bil., trad. de Jérôme Ferrari, Ajaccio, France, Éditions Albiana, 2004

- Stremu miridianu - Nuvelli, Albiana, 2007

- Extrême méridien, [« Stremu miridianu »], éd. bil., trad. de Jérôme Ferrari, Paul Desanti, Bernard Biancarelli et l'auteur, Ajaccio, France, Éditions Albiana, 2008

- Le Peuple du quad, éd. bil., trad. de Paul Desanti, Ajaccio, France, Éditions Albiana, 2008

- Vae Victis et autres tirs collatéraux, Calvi, France, Éditions Materia Scritta, 2010

- Cosmographie : chroniques littéraires, 2009-2010, [« Cusmugrafia : cronichi literarii, 2009-2010 »], trad. d’Olivier Jehasse, Alata, France, Colonna Édition, 2011

- Murtoriu, Ajaccio, France, Éditions Albiana, 2009

- Murtoriu : Ballade des innocents, [« Murtoriu o A baddata di Mansuetu »], trad. de Jérôme Ferrari, Marc-Olivier Ferrari et Jean-François Rosecchi, Arles, France, Actes Sud, 2012

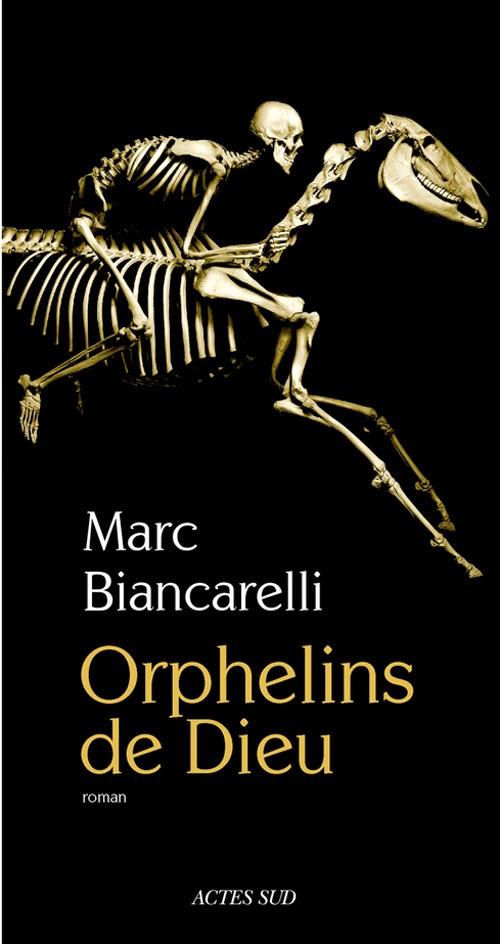

- Orphelins de Dieu, Arles, France, Actes Sud, 2014

Marcu Biancarelli est de toute évidence l'un des écrivains insulaires les plus prolixes de ces dernières années. L'un des plus dérangeants aussi… Par sa poésie, ses nouvelles, ses pièces de théâtre, ses essais et ses romans, il a contribué à faire entrer la littérature corse dans la modernité, dans la réalité du quotidien. Oubliés la nostalgie d'un passé révolu, le mythe d'une société idéalisée ou rêvée. De Prighjuneri à Cusmugrafia, en passant par 51 Pegasi, Murtoriu ou Vae Victis, tant par le langage - en corse comme dans les traductions françaises - que dans le choix des thèmes abordés, l'auteur décortique les sentiments, les identités et pose un regard sans tabous sur la société dans laquelle il vit.

Orphelins de Dieu

Le prix "Révélations" de la Société des Gens de Lettres pour Marc Biancarelli !

La Société des Gens De Lettres remettra le 2 décembre 2014 "Les Prix révélations de la SGDL". Parmi ceux ci, Marc Biancarelli pour "Orphelins de Dieu".

Sur "Orphelins de Dieu" de Marc Biancarelli

Tout d'abord un article de Jean-Guy Talamoni sur son blog (29 septembre 2014) :

« Orphelins de Dieu »: Biancarelli, l’anti-Mérimée

« Mon intention n’est que mon intention, et l’œuvre est l’œuvre », écrivait Valéry. Ce faisant, il reconnaissait au lecteur le droit d’avoir – et d’exprimer – une interprétation non conforme au dessein de l’écrivain. Ce droit, modestement, nous entendons l’exercer : Marc Biancarelli récuserait peut-être ce statut d’anti-Mérimée, il nous semble pourtant convenir à l’auteur d’Orphelin de Dieu. Le fait d’avoir choisi le nom de Colomba comme patronyme de l’un de ses personnages centraux peut être considéré comme un clin d’œil. Même si l’auteur indique que ce nom est authentique et qu’il l’a trouvé dans les archives de l’époque. Mais là n’est pas l’essentiel.

Le décor est bien celui de Colomba, la Corse du XIXe siècle, celle des bandits et des infâmes voltigeurs, malfaiteurs insulaires passés du côté de « l’ordre », au sein du corps spécial institué dans l'île de 1822 à 1850. Et ce sans cesser d’appartenir à l’espèce des bandits, et des pires qui soient… La langue corse en a longtemps gardé le souvenir : au XXe siècle encore, lorsqu’une maîtresse de maison s’apprêtait à changer les verres qui venaient d’être utilisés, il n’était par rare d’entendre un invité s’exclamer : « Ùn ci anu micca betu i voltisgiatori! » (Ce ne sont pas les voltigeurs qui y ont bu!). Cela donne la mesure de l’écœurement suscité par cette singulière soldatesque. « La lie du pays », dit l’un des personnages de Biancarelli. Toutefois, « légaux » ou pas, quel que soit le camp auquel ils appartiennent, les bandits d’Orphelins de Dieu n’ont rien de « bandits d’honneur ». Il est vrai que ce curieux oxymore a largement été introduit au XIXe siècle par la littérature romantique française. Au siècle précédent, il aurait paru étrange de revendiquer le titre de « bandit ». Pour Pascal Paoli – sa correspondance le révèle largement –, les bandits sont les ennemis, Matristes ou partisans de Gênes. Pour ces derniers, les bandits sont les Paolistes… Au XVIIIe siècle, le bandit c’est toujours l’autre. Lorsque, bien plus tard, les Résistants de la seconde guerre mondiale se qualifieront eux-mêmes de « bandits d’honneur »[1], ils porteront sans le réaliser l’empreinte du romantisme mériméen. Biancarelli en revanche ne s’y trompe pas : ses bandits sont des guerriers déchus. Anciens guerriers, nouveaux bandits, tristes héros d’une épopée de la décadence : « Tuer, voler, passer de ville en ville, s’enfuir encore… ». On est loin du « joyeux bandit » de pacotille chanté par Tino Rossi. De la même façon, le maquis d’Orphelins de Dieu est aux antipodes du mythique « palais vert ». Paradis des romantiques français, le maquis fait figure de Purgatoire chez les auteurs corses du XXe siècle : « A zitellina ùn sò s’è mi rammentu /È l’allegria hè fughjita luntana /Per fà la piazza à stu longu turmentu /Chì eu ne passu da lu monte à lu pianu » (Peppu Flori, U Lamentu di u banditu, « Sò for’ di strada »).

Chez Biancarelli, le maquis prend carrément la forme de l’Enfer : « …ils ne firent pas halte et franchirent le cirque de dalles granitiques pour foncer vers les sous-bois à l’instant où le ciel se déchaînait, lâchant des trombes d’eau et d’effrayantes salves d’éclairs ».

À ceux qui douteraient encore que l’on peut faire de la littérature authentiquement corse en langue française, on pourrait faire observer un phénomène significatif. Orphelins de Dieu est évidemment truffé d’éléments – thèmes, motifs, topoi – tirés de notre imaginaire collectif : les armes, les bandits, le maquis… Des éléments que l’on trouve à la fois dans la littérature des romantiques français sur la Corse et sous la plume des écrivains insulaires (d’expression corse, italienne ou française). Toutefois, entre les textes de ceux-ci et les écrits de ceux-là, on retrouve la distance séparant l’image d’Epinal des choses vécues. Prenons la thématique de la vengeance. Le cliché, l’« ethnotype », présente le Corse comme méprisant les tribunaux et leur préférant la loi atavique de la vendetta. Pourtant, les textes littéraires corses ne disent pas cela. Ils présentent toujours la vengeance comme la conséquence de la défaillance des institutions judiciaires : « À chì hà danari è amicizia torce u nasu à a ghjustizia ». Ainsi, lorsque l’on analyse la question dans sa complexité, la vendetta apparaît davantage comme un choix par défaut que comme une valeur culturelle ou un marqueur identitaire. Parmi de multiples exemples, on pourrait citer U Lamentu di Ghjuvan Cameddu où le bandit Nicolai, de Carbini, évoque l’acquittement de Lisandrone qui avait tué son frère : « Subitamente / Dopo averlo amazzato / Si sottomessi / Al perfido giurato / E cun mezzi ed influenza / Fu ben tosto giudicato. / Senza dubbio in consiquenza / Venzi assolto e liberato. »[2] Dans le même esprit, Biancarelli évoque l’« iniquité perpétuelle » des tribunaux.

Il apparaît donc que le texte de Marc Biancarelli se situe en opposition à la littérature romantique française sur la Corse, et rejoint sur bien des points les auteurs corses qui l’ont précédé.

Il nous reste à évoquer la question du « sous-texte », dont Biancarelli admet explicitement qu’il établit un lien avec la situation contemporaine de l’île[3]. Il s’agit là d’un angle de vue, du produit d’un parcours personnel, celui de Marc Biancarelli. Dans la Recherche, Proust écrit que « le devoir et la tâche d’un écrivain » consiste à traduire le livre qu’il porte en lui. On a dit que Mistral a peint une Provence rêvée, Barrès une Lorraine rêvée. La Corse de Biancarelli semble être une Corse cauchemardée. Ne fait-il pas dire à l’un de ses personnages : « La haine, le ressentiment, la jalousie, la convoitise, la médisance, on dira que c’est à peu près ce qui se partage le mieux dans ce putain de territoire, et si l’on y ajoute l’enculerie, la politique, la tyrannie, l’oppression et la guerre permanente, la vengeance et la corruption, je crois qu’on a un terreau durable pour que le merdier légué par nos anciens se perpétue encore longtemps ».

Cette Corse là n’est pas nécessairement la vôtre, ni la mienne. Elle ne vous paraîtra peut-être pas conforme à la réalité d’aujourd’hui, ni à celle d’hier telle qu’elle nous a été racontée par nos anciens. Peu réelle, peut-être, mais terriblement vraie, au moins le temps d’une lecture. C’est sans doute, pour reprendre la formule proustienne, que Marc Biancarelli n’a pas inventé mais « traduit », non sans talent, le livre qui « existait déjà en lui ».

(Publié dans La Corse, supplément au quotidien Corse-Matin, le 26 septembre 2014)

[1] Cf. l’ouvrage de Maurice Choury, La Résistance en Corse, “Tous bandits d’honneur !“, Editions sociales, Paris, 1958.

[2] J. B. Marcaggi, Les chants de la mort et de la vendetta de la Corse, Perrin et Cie libraires-éditeurs, Paris, 1898, p. 320.

[3] Cf. entretien avec Philippe Martinetti, lors de la manifestation littéraire « Racines de ciel » du 30 août 2014 à Ajaccio.

A suivre également la discussion sur le forum de Praxis Negra

Le nouveau Biancarelli

Très attendu deux ans après la publication de Murtoriu, le nouveau Marco Biancarelli, Orphelins de Dieu, est publié le 20 août prochain, au coeur de la rentrée littéraire. Un western plein de bruit et de fureur, une histoire de vendetta âpre et bouleversante dans une Corse du XIXème siècle livrée à des bandes de pillards sanguinaires. Un monde sans foi ni loi qui va voir un vieux mercenaire hanté par les démons du passé et une jeune fille ivre de vengeance lier leurs destins.

La Librairie Les Deux Mondes entend fêter l'événement comme il se doit. Nous recevrons donc Marco Biancarelli le jour de la sortie, à partir de 18h00, pour une rencontre et une séance de dédicaces.

Murtoriu

26 janvier 2012

« Murtoriu » de Marcu Biancarelli sur la scène du CCU de Corte

Christian Ruspini propose une lecture-spectacle de « Murtoriu », le roman de Marcu Biancarelli. Une œuvre traduite en français et transposée à la scène.

« Pégase », adaptation scénique du livre de M. Biancarelli, interprétée par Christian Ruspini avait à juste titre remporté un vif succès, non seulement en Corse mais à l’extérieur de l’île.

Avec « Murtoriu » le comédien et l’auteur renouvellent l’expérience. Ce « Glas », qui sonne sur l’extraordinaire magnificence des paysages du sud de la Corse, est devenu en français « Ballade des innocents ». Une trouvaille que ce titre, qui évoque le mystère des origines et les cohortes de sacrifiés. Pour rien. Scandale sans cesse répété voulant que le Destin ou le hasard, Dieu ou le néant s’en prennent, par la main de l’homme ou ses calculs, aux plus simples. Aux plus faibles…

« Ballade des innocents » c’est une étonnante variété de personnages gravitant autour de la figure centrale qu’est Marc Antoine, un double possible du romancier ! Marc Antoine se définissant comme un observateur d’un « monde moisi par ses certitudes et sa perversité, gavé de consumérisme et décérébré par les nationalismes, celui des dominants comme celui des soumis et pris sous la coupe des conservateurs abrutis qui nous servent d’hommes politiques ».

Dureté du propos qui scalpe une société peinant à habiter son présent et donc à accoucher d’un avenir parce qu’elle a trucidé son passé. La référence à la boucherie de 14-18 renvoie à une violence en permanence matérialisée par les binômes : soumission et révolte, soumission et domination dans un monde où « tout s’achète » et « où il y a toujours une saloperie à faire », insiste l’écrivain. Il y a dans ce texte autant de désabusement que de dénonciation. Il y a dans ces pages où la violence est partout – frontalement ou en filigrane – un portrait inspiré de berger, symbole d’une apparente intemporalité d’une île mais qu’un meurtre va anéantir. « Ballade des innocents » alterne de très noirs moments avec des instants moins sombres, moins oppressants, presque souriants sous le signe d’une fraternité humaine masculine dont le cercle va rétrécissant tandis que l’amour – le sexe – révèle une incapacité à être.

Ouvrir un livre de Marcu Biancarelli, c’est ouvrir une zone de turbulences.

Il incarne la littérature corse moderne. Bilingue (il est professeur de corse dans un lycée du Sud de la Corse), il écrit les réalités de la société corse contemporaine.

Les thèmes de l’enfermement et de l’insularité sont une constante de l’univers romanesque de Marcu.

Roman, nouvelle, poésie, chronique (il collabore à la revue A Pian d’Avretu), il a investi de nombreux modes d’expression écrite.

Il est le promoteur d'une écriture de nouvelle génération et reste un pionnier en matière d'utilisation de la langue corse et des thématiques abordées.

J'en profite pour annoncer la sortie prochaine aux Pays-Bas de la version néerlandaise de Murtoriu, traduite par Marilena Verheus. De quoi regretter de ne pas lire le néerlandais !

Murtoriu (Le glas) s'ouvre sur l'assassinat gratuit d'un inoffensif berger corse, Mansuetu, dernier représentant de l'ancien monde, pour qui sonnera le glas. Le roman rend un bel hommage à ce personnage, symbole d'une société rurale mise à l'agonie par la guerre de 1914, tout en prenant acte de la fin d'un monde dont il faut savoir faire son deuil pour continuer à vivre.

Ce livre très noir évoque l'histoire d'une île qui n'en finit pas de mourir, enfermée dans ses dérives et ses contradictions, à travers le parcours de Marcantonu le narrateur, un libraire solitaire et écrivain raté dont la vie sentimentale est également un fiasco.

Assez déstructuré, ce récit semble épouser le cheminement de Marcantonu, incapable de trouver sa place dans une société moderne pervertie par l'argent et l'égoïsme.

Malgré la noirceur de ce livre, aux passages souvent très violents ou d'une crudité qui peut choquer, on rit parfois - souvent même dans ce livre très noir. On pense aux frères Coen ou à Tarentino.

Globalement un très grand livre, très fort, écrit dans une langue et un style très personnels.

Je reproduis ici une analyse très pertinente de Marceddu Jureksek publié sur Avali :

Biancarelli a réinventé une manière d’écrire en corse. La langue est secouée, contrainte, créolisée, mise au service de l’auteur et de ses fins avec ce refus évidant de toute soumission au quasi-dogme de l’illustration de la langue, dont sont si souvent victimes les écrivains d’idiomes minorés. Ainsi, il s’est bâti un style qui lui est propre et qui remue les tripes, une musique nouvelle, pas des plus lisses, ni des plus consensuelles. Les critiques, ridicules et déplacées, furent nombreuses en provenance d’un lectorat (mais les ont-ils lu, ces livres ?) vieillissant ou universitaire, les deux se confondant parfois, mais en tout cas toujours ridiculement censeur.

Il en va de même des thématiques abordées. Corse et réalité n’ont, jusqu’à lui, point connu, point osé, ou jamais selon ce point de vue, un télescopage aussi violent.

Biancarelli dresse donc l’état des lieux d’une société corse actuelle, qui s’est construite (ou détruite, c’est à voir) sur le déni du réel, de l’évolution matérialiste, consumériste et brutale, sous les coups de boutoir du tourisme-roi incontesté, aveuglés que nous étions il y a encore peu, de l’illusion nationaliste. Une société construite sur le déni de la sexualité, de l’intériorité des sentiments, de l’égoïsme généralisé.

Voilà donc le point de départ de Murtoriu, le nouveau roman de notre auteur. Le narrateur, Marcontonu Cianfarani, reclus dans sa maison de famille, dans un hameau de montagne, véritable vigie qui mire les basses terres, attend que survienne la tempête. Car cet homme vit bien loin des préoccupations qui agitent ses contemporains de la plaine, l’argent et les moyens multiples et variés (même les plus illégaux) d’en obtenir rapidement. D’ailleurs, il provoque incompréhension et mépris lorsque, pour résister à l’air du temps, il clôt les portes de sa librairie en plein cœur de la saison estivale alors que tous les autres profitent de la manne touristique.

Poète raté, selon son propre aveu, il s’obstine malgré tout à vouloir vendre des livres dans un monde qui se moque bien de littérature. L’argent, valeur suprême, est ici le saint Graal de notre société mais aussi l’acide qui la corrompt à grande vitesse. Ainsi, ces deux jeunes hommes, deux voyous, figures récurrentes du récit, près à tout pour parvenir au paradis des bienheureux d’aujourd’hui, drogue, alcool et femmes faciles, séquestres, vols, assassinent sans scrupules, avec une sorte de bonne conscience, de cette confiance que leur donne un monde fait pour les forts. Ils sont les agents et les victimes d’une société à l’agonie où une bonne partie de la jeunesse a choisi de courir dans le mur.

Heureusement pour lui, Marcantonu n’est pas seul. Il est entouré de deux fidèles compagnons célibataires comme lui, qui peuplent sa solitude. Il y a Traianu, un « roc d’amitié », comme le nomme Marcantonu, un fidèle parmi les fidèles, un agriculteur qui a réussi, un amateur d’histoire et d’architecture. Il y surtout Mansuetu. Un berger infirme, grossier, quelque peu niais, avare de paroles, il ne s’exprime parfois que par monosyllabes, « à l’ancienne », qui a choisi de vivre avec ses chèvres dans une vieille bergerie, à l’abri du temps et de la civilisation.

Voilà certainement le personnage le plus attachant de toute l’œuvre de Marcu Biancarelli. Et pas seulement en raison de la tragique fin qui l’attend. Mansuetu, il me semble de le connaître, ou plutôt de l’avoir connu dans mon enfance. Mansuetu, c’est toute l’humanité d’une Corse qui n’est plus, « l’ultime représentation de tout cela, je crois bien qu’elle se trouve là-haut, aux Stabbia. C’est Mansuetu, entouré de ses chèvres, avec son innocence. Mansuetu qui ne sait pas ce qu’est l’économie, qui ne sait rien de la consommation, qui ne connaît pas la suffisance. Il est le dernier survivant du monde ancien. » Page 48

Je ne peux m’empêcher de penser au personnage de Lester Ballard dans le roman « Un Enfant de Dieu ». Pourtant, Mansuetu n’est pas cet être retourné à l’état d’animal et ne pensant qu’à satisfaire ses instincts que nous décrit Cormac McCarthy. Tous deux sont ces enfants de Dieu que la société abandonne, dont elle se désintéresse. Mais là où Lester va comprendre qu’il faut se méfier de ses semblables, comprendre qu’il ne peut compter que sur lui, perdant toute compassion, Mansuetu peut compter sur ses amis Traianu et Marcantonu.

À ce récit contemporain vient se mêler l’évocation des souffrances d’un autre Marcantonu Cianfarani, le grand-père du narrateur, sur les champs de mort de la première guerre mondiale et dans une Corse ravagée par la grippe espagnole. Biancarelli, à l’instar d’un Arturo Pérez-Reverte, se mue en peintre des batailles. Ici, le texte évoque alors toute la force des tableaux de Bruegel ou bien encore de Goya. Comme dans le « Triomphe de la mort », l’essentiel se déroule au fond de la toile, sur une ligne d’horizon rougie par les incendies. Cet arrière-plan, constitue paradoxalement notre présent. Car une bonne part de ce qui se passe aujourd’hui trouve là-bas son explication.

On tient alors le principal intérêt du livre, une introspection toujours fine, souvent cruelle, une plongée dans la conscience de notre époque sans aucune complaisance. La Corse telle qu’elle est au pas de nos portes. Et ce récit discontinu, incrustant des éclats brûlants de passé en plein cœur du présent, nous livre une vérité : il n’y a pas de rédemption à chercher dans notre histoire proche ou lointaine. U Murtoriu, le glas donc, avait déjà résonné bien avant ce début de XXIe siècle. Et il semble que ce soit l’énergie du désespoir qui anime les personnages de l’auteur, tous sauf Mansuetu, le plus humain d’entre eux, celui qui introduit les seuls et courts moments d’accalmie dans ce roman, qui laisse poindre l’espoir d’un peu d’amour entre les êtres. En dehors de Mansuetu, point de paix, tout est chaos.

Est-ce à dire que la vision du monde de Biancarelli est des plus pessimistes ? Je me permets cette question ridicule car je l’ai si souvent entendu nous être assénée comme un reproche.

Évidemment, l’auteur n’y exprime aucune opinion personnelle, même si il a mis beaucoup de lui dans ce texte. Il ne dénonce rien. Il écrit, voilà tout. Car la littérature se fout de l’idéologie et de la morale. C’est une aventure intérieure, pour l’écrivain et le lecteur qui éclaire avec une effrayante puissance tous les recoins sales et cachés de la réalité. Là réside la victoire de Marcu Biancarelli.

Marcel Jureczek

C'est pour nous que sonne le glas

Au rayon de la « littérature étrangère », les éditions Actes Sud proposent dans leur dernière livraison une curiosité : au milieu de textes venus des quatre coins du monde un roman traduit du corse. C'est Murtoriu, de Marc Biancarelli, qui brosse un portrait lucide, c'est-à-dire sombre, pour ne pas dire désespérant, de la Corse d'aujourd'hui.

Marc Biancarelli, nature évidemment « tendre et élevée », n'a sans doute pas eu la chance de recevoir, quand cela aurait pu être bénéfique, pareil conseil. Le « monde tel qu'il est », c'est avec ses tripes qu'il en a éprouvé la dureté. C'est avec une foi pure et parfaite, avec un enthousiasme inépuisable, qu'il s'est engagé dans l'existence. Forcément, il a été déçu. Forcément, le monde n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Il a été dur, certes, mais surtout vulgaire et laid. Il a été plat, réduit à ses aspects quantitatifs, sordides, et les hommes, pitoyables appareils digestifs, réduits à de très pratiques tiroirs-caisses.

Le monde ? Il faudrait écrire notre monde. Le monde occidental. L'Europe de l'Ouest au xxe siècle. Il faudrait écrire ce monde issu de la Réforme, de la Révolution française, de la révolution industrielle, de deux guerres mondiales, du plan Marshall et de la société de consommation.

Et il faudrait préciser que cet univers en déréliction, quelques-uns, à la fin du xxe siècle, ont voulu le sauver. Ont du moins, pour eux, tenté de chercher refuge dans des recoins de ce monde épargnés par la maladie. En Corse, par exemple. Pensez ! Une île, une montagne, des traditions, une langue. Pensez ! Une situation marginale, des hameaux à l'écart de tout, peu de villes, et partout la beauté à l'état pur, qui invite à l'harmonie, au recueillement, à l'élévation.

C'est de cela que parle Biancarelli. Son héros - pour employer, par antiphrase, cette désignation commode - aimerait y vivre, dans ce paradis, y partager les plaisirs sains et salubres de la vie au grand air, des relations humaines simples et franches. Fidèle à une représentation mythique des siècles passés, il aimerait y continuer la vie de ses ancêtres, au milieu de quelques absolus : désintéressement, loyauté, droiture. Assaisonnés d'une pincée de tendresse - pour ne pas parler d'amour - et d'un peu de culture. Le bonhomme, du reste, est libraire à ses heures, écrivain à l'occasion.

Protégée de la pourriture - ou du pourrissement - du monde, la Corse ? Allons donc ! La nature elle-même est dévorée par les promoteurs - ce sont les grands triomphateurs du moment : ils ont les plus grosses voitures et les filles les mieux roulées -, et, à la suite des paysages, tout est dévoré par la gangrène, par le matérialisme le plus abject, par l'individualisme sordide, par la cupidité, par la bassesse. Tout est dévoré par la laideur, par le tourisme de masse, par l'esprit mercantile. Tout est ruiné. Le glas - murtoriu, en corse ; le mot désigne aussi un avis de décès -, le glas peut sonner : un monde est mort. Notre monde est mort. La Corse n'existe plus.

Cette fin, à dire vrai, avait commencé il y a quelque temps, avec les tranchées et les atrocités absurdes de la Première Guerre mondiale, quand d'autres glas avaient sonné. N'en était revenus que des armées de spectres. Le pays avait été déserté de ses meilleurs éléments, et n'avait plus été peuplé que de pragmatiques intéressés, soucieux d'arrondir patrimoine et revenus. Ces images, fatalement, reviennent au narrateur, quand il se débat avec son époque, quand il tente, comme il peut, reclus, dans l'amitié des innocents - dont un brave Mansuettu, berger infirme, lui aussi victime de la brutalité et de la folie de l'heure -, de donner corps à ses aspirations les plus hautes.

Le propos est généreux. La langue rocailleuse. L'ensemble, en définitive, de bonne venue, salubre et savoureux - quelle merveille que ces truites en pleine nature cuites sur des pierres plates : est-il donc impossible de mettre en Corse sa vie au diapason d'instants si parfaits ? Il est vrai que de truites, il y en a de moins en moins, presque plus. C'est pour elles, pour nous, que sonne le glas. Essayons, si on est incapable de « faire le bouchon de liège », de reposer en paix.

Murtoriu, de Marc Biancarelli, traduit du corse par Jérôme Ferrari, Marc-Olivier Ferrari et Jean-François Rosecchi, Actes Sud, 272 pages, 22 €

Robert Colonna d'Istria

Murtoriu (Le glas) est le dernier roman de Marc Biancarelli. Ecrit en corse, comme pratiquement tous ses livres, il vient d'être publié dans sa traduction française. Au titre original, riche de connotations, a été ajouté un sous-titre intérieur, Ballade des innocents (une oraison funèbre au sens corse), soulignant l'hommage rendu par l'auteur à ces anciens Corses qu'il a connus dans son enfance et plus largement à toute cette société rurale mise à l'agonie par la guerre de 1914, comme celle de nombreuses zones montagneuses isolées dans le pays de Giono : un monde disparu dont l'inoffensif berger Mansuetu pour qui sonne le glas est le dernier témoin.

Marc-Antoine, libraire atypique et écrivain raté dont la vie sentimentale s'est avérée un fiasco, est incapable de trouver sa place dans cette société moderne pervertie par l'argent et l'égoïsme asservissant les hommes dans un rapport de domination et de soumission. Il a du mal à accorder ses mondes tant il est partagé entre sa vie présente, la réalité de ses désirs et de ses révoltes, et ses rêveries habitées par les fantômes du passé ou les créations de son imagination. Parvenu à mi-parcours, il se livre à un bilan dénué de toute complaisance, résolu à se battre pour franchir une nouvelle étape dans sa vie d'homme et d'écrivain.

Et l'auteur analyse le rapport de son héros à la langue corse et à l'écriture au travers du lien l'unissant à son père tout en abordant l'histoire de l'île par le biais de "l'autre Marc-Antoine", son ancêtre qui fut soldat à Verdun et dont il porte le prénom.

L'assassinat de Mansuetu s'annonce dès les premières pages, et Marc Biancarelli nous y conduit de manière inéluctable, prenant acte de la fin d'un monde dont il faut savoir faire son deuil pour continuer à vivre. Car Murtoriu n'est pas un livre uniquement tourné vers la violence et la mort, ni vers le passé, il s'inscrit également dans une dynamique. Dynamique de l'histoire d'une île qui n'en finit pas de mourir, enfermée dans ses dérives et ses contradictions, mais aussi de l'histoire individuelle de son héros et narrateur : deux histoires parallèles et imbriquées.

Deux fils narratifs de tonalités très contrastées alternent. Le premier, celui du héros narrateur, mené avec vivacité au présent prend volontiers le lecteur à témoin avec une dérision caustique et gouailleuse mais il s'infléchit souvent vers une simplicité sereine dans de nombreuses scènes de communion avec la nature, se transformant parfois en un chant violent et douloureux apostrophant comme dans une tragédie antique la "profonde vérité" de la destinée humaine. Tandis que le second, au passé et à la troisième personne, retrace avec beaucoup de gravité et de sensibilité, d'émotion, la guerre de 1914, ce cauchemar vécu par son ancêtre avec lequel il s'identifie parfois. Et ces deux récits s'intègrent dans une structure digressive épousant les déplacements géographiques, le cheminement intérieur et les rêves de Marc-Antoine y trouvant une première cohérence, elle-même renforcée par de nombreux signes prémonitoires récurrents jalonnant le texte. Ainsi la cloche des morts a-t-elle déjà retenti dans l'enfer de Verdun dont les images assaillent le héros, présageant la vision infernale d'un monde rural dévasté dont l'avant-dernier chapitre nous peint un tableau digne de Bruegel l'ancien ou des descriptions post-apocalyptique de Cormac McCarthy.

La langue est simple et familière, tenant sans doute à l'oralité première du corse, et si l'on trouve encore quelques résidus de la crudité parfois violente du langage utilisé par l'auteur pour aborder le sexe, ils semblent s'intégrer dans une logique différente de celle de ses premiers livres.

Dans ce roman, des mondes antinomiques s'affrontent: le monde de «l'âge du pain» de Pasolini et celui du Veau d'or, la douceur angélique d'un agneau sacrifié sur l'autel de la modernité et la violence barbare des malfrats d'aujourd'hui, ultime profanation d'un peuple qui a perdu son âme. La vision infernale de cette boucherie inutile de 1914 y côtoie la vision paradisiaque d'une simple partie de pêche au sein d'une nature imposante accueillant l'homme dans son mystère sacré. Et la belle page sur la mort du soldat Paganelli éclaire la violence de la guerre, tandis qu'au terme de cette journée idyllique plane la menace du désastre qui va suivre...

Et cette tension constante entre la beauté et l'horreur, entre le passé et le présent, la présence et l'absence ou le rêve et la réalité, est à mon sens l'aspect le plus fort, le plus bouleversant, de ce roman. Une tension qui traverse tout le livre et est même reprise dans le monde animal. Frottement du monde des vivants et de celui des morts par le biais des objets et des lieux dont on a hérité, par ces fantômes aussi qui peuplent les rêves ou les rêveries. Tension entre la vie et la mort culminant dans le magnifique passage sur la mort du «Vieux».

Bien que le sujet soit grave et tienne de la tragédie, beaucoup de passages font rire. Ainsi, paradoxalement, le premier épisode qui met en scène deux malfrats, sorte de pieds nickelés dont on attend à chaque instant le dérapage et que l'auteur s'ingéniera à retarder, nous faisant basculer progressivement du comique dans l'horreur. La satire des idéologies s'incarne dans un débat avec un "possédé" prénommé Lucifer, envoyant un clin d'oeil à Dostoïevski. Et la liste des femmes séduites, inscrites sur ce fameux carnet par Marc-Antoine, anti-Don Juan pas même capable d'atteindre les "mille e tre", est un petit chef-d'oeuvre d'auto-dérision...

Murtoriu s'inscrit dans une dynamique de combat et de rupture qui ne signifie pas pour autant l'oubli du passé, et l'on pourrait parler plus d'une dynamique de superposition que de succession. Le passé doit être assumé et non pas oublié si l'on veut avancer et s'en libérer, les peuples, comme les hommes, devant prendre acte de l'écroulement d'un monde afin d'être en mesure d'en bâtir un autre. L'ancien monde ne peut en effet continuer à vivre au sein du nouveau, sauf à la manière illusoire d'une réserve d'Indiens Shoshones.

Le combat est maintenant ailleurs, comme l'avait bien anticipé l'écrivain italien Pasolini, et le parcours individuel du héros, imbriqué dans l'aventure collective, en illustre la ré-actualisation dans une même dynamique vitale. On se remémore alors les dernières et magnifiques paroles du "Vieux" à l'agonie, se battant jusqu'au bout, réclamant encore de quoi écrire «comme un acte final pour triompher de la mort». Triomphe éphémère de ceux qui vont mourir...

Emmanuelle Caminade

Marc-Antoine Cianfarelli vit à contre-courant. Se définissant lui-même comme un poète raté doublé d’un libraire raté, il choisit de fermer boutique dès que l’été fait déferler sur la Corse son flot de touristes ; il se rend alors dans le berceau de sa famille, les Sarconi, « un petit village blotti dans sa coquille, asphyxié entre les pins et les châtaigniers ». Dans ce repaire, il se plait à goûter des moments de grande paix « enveloppé par une nature sublime et généreuse ». Pourtant, de tels instants sont rares ; la solitude et l’absence de femmes pèsent au libraire et dès qu’il revient en ville, la vanité de la société actuelle l’horripile. Il se met à ruminer et à déblatérer, ici sur les politiciens, là sur les pistonnés, ou encore sur les « pinzuti et les lucchesi que l’été vient vomir sur nos côtes ». Personne ne trouve grâce à ses yeux. Les Corses sans doute encore moins que les autres. D’ailleurs Marc-Antoine qui n’a appris la langue corse que sur le tard, à un moment où ses locuteurs étaient déjà regardés de haut, se sent-il tout à fait corse ? On peut en douter quand il confie : « j’ai compris que j’avais toujours été un étranger. Les vieux me menaçaient de leur bâton, me forçaient à parler aux chiens, les gamins qui attendaient le car avec moi voulaient me renvoyer sur le bateau et les gens d’aujourd’hui me menaçaient de leurs sourires en coin et de leur regard condescendant ».

Au fil des pages, le sentiment d’inadaptation du libraire dilettante ne cesse de croître au point de lui rendre la vie impossible. Alors qu’il se remémore l’existence de son grand-père dans les tranchées de la Grande Guerre, ses pas croisent ceux de deux bandits de droit commun sans aucun scrupule. La mort est partout sur cette île. La situation devient intenable…

A bien des égards Murtoriu (en corse : le glas) constitue une vraie curiosité littéraire. Un roman traduit du corse chez un grand éditeur, cela ne court pas les rayonnages. Et quand cela serait, on s’attendrait plutôt à quelque fable bucolique issue d’une tradition orale millénaire.

Ici, nature et ambiance agropastorale n’apparaissent que pour mieux marquer le passage d’un âge à l’autre. A vrai dire, seules deux scènes du livre témoignent encore de « cet âge du pain » où l’homme vivait en parfaite harmonie avec son environnement : celle où Marc-Antoine et Trajan dégustent le Brocciu de Mansuetu ([…] une crème prenant d’elle-même vie pour vous enflammer la langue et appeler ensuite à la douceur d’un vin rosé et frais) et celle de la promenade à Coscia di vacca. A part cela, tout n’est que corruption du mythe. Même la partie de chasse dans laquelle le narrateur est entraîné à son corps défendant n’évoque plus que de loin les battues du temps de jadis. C’est une traque sans conscience à laquelle se livre une bande de brutes, sous les yeux de deux continentaux totalement béats, surnommés sans ménagement Tartarins. Dans la mêlée, seul Marc-Antoine possède encore un peu l’esprit de l’ancien temps, qui dans un geste noble laissera s’échapper un mouflon.

Pour le reste, l’esprit du « Centre » a gangréné la « Périphérie » : on drague dans des bars interlopes ou des boîtes de nuit ; quand on ne sniffe pas de la cocaïne, on fume des joints ; on s’abrutit devant la Nouvelle Star et on tapote sur son mobile des messages inconsistants.

Ce tableau sans concession est brossé dans un style des plus vifs où cruauté et révolte voisinent toujours avec humour. Certains passages sont de vrais régals, comme celui où Marc-Antoine, pour tromper sa solitude, bombarde tous ses contacts féminins de textos pseudo-poétiques ou encore celui où il invective un bouddha de comptoir !

On peine à croire que le roman ait été écrit en corse tant la phrase est moderne et le décor « mondialisé ». Sans nul doute, Biancarelli s’inscrit-il

-et avec quel brio !- dans la lignée d’un John Fante, auteur dont il se revendique d’ailleurs.

Certes, d’aucuns pourraient s’offusquer des jugements à l’emporte-pièce jetés par le narrateur sur notre société. Ce serait méconnaître le sens profond du roman. Quand il quittera la Corse, le narrateur fuira tout autant l’Ile que le point de vue mortifère sur les êtres et les choses que lui imposait son insularité.

Roman de l’entre-deux, Murtoriu mérite vraiment de trouver sa place parmi les grands romans de la rentrée. Il faut espérer que l’ombre tutélaire du Sermon de la chute de Rome lui soit bénéfique car les deux livres traitent du même thème : la difficulté d’en finir avec le monde ancien. Pas un hasard, non ! Jérôme Ferrari est le co-traducteur du livre de son compatriote, Biancarelli, paru chez Albiana en 2009.

Etienne Orsini

Source : http://www.lacauselitteraire.fr/murtoriu-marc-biancarelli-2-recensions

Entretien avec Marc Biancarelli à l'occasion de la parution de "Murtoriu" en français

Ecrit par Emmanuelle Caminade 04.12.12 dans La Une CED, Entretiens, Les Dossiers

Murtoriu, Marc Biancarelli, Actes Sud, septembre 2012, traduction du corse par Jérôme Ferrari, Marc-Olivier Ferrari et Jean-François Rosecchi 270 pages, 22 €

Propos recueillis par e-mail le 21 novembre 2012 par Emmanuelle Caminade

Emmanuelle Caminade : Qu’est-ce qui vous a amené à écrire en corse ? Et pourquoi préférez-vous ne pas traduire vous-même vos livres ?

Marc Biancarelli :L’écriture du corse est venue assez naturellement. Dans ma famille on parlait et on écrivait déjà en corse. Et puis j’appartiens aussi à la génération qui s’est remise à aimer sa langue, après des décennies de croyance en une sorte d’infériorité de tout ce qui émanait de notre culture. Parallèlement à mon acquis familial, je me suis intéressé à ce qui s’écrivait à l’époque des revendications identitaires, plus exactement dans les années 80. Mais je trouvais déjà ça assez faible et plutôt rigide. En 1991, avec quelques copains, nous avons donc créé une revue en langue corse, A Pian d’Avretu, qui échappait au giron nationaliste et universitaire, et j’y ai publié mes premiers textes, dont une fausse lettre de Pascal Paoli à James Boswell qui révélait leur homosexualité (une démarche iconoclaste qui me plaisait bien). Enfin, je me suis assez vite positionné, en conscience, loin des canons littéraires corses, pour moi trop traditionalistes, et en essayant d’amener la créativité d’expression corse là où on ne l’attendait pas.

Sinon, je n’ai jamais trop aimé me traduire. Je considère que c’est une perte de temps. J’ai déjà beaucoup de mal à avancer dans ma propre écriture, alors songer à me traduire ça ne m’intéresse pas. Je me dis : si c’est pour me traduire moi-même, autant écrire directement en français. Ce qui ne me déplaît pas mais c’est un autre exercice. Disons que pour l’instant, j’écris en corse parce que je suis meilleur en corse, et que mon rapport au corse est plus esthétique et plus abouti qu’avec la langue française.

Comment, Jérôme Ferrari, Jean-François Rosecchi et Marc-Olivier Ferrari se sont-ils réparti le travail ? Et êtes-vous personnellement intervenu dans cette traduction ?

Traduire Murtoriu a été une entreprise assez longue, et difficile en raison de l’éloignement géographique des traducteurs. Pour plus d’efficacité, nous avons décidé de répartir les chapitres en fonction des différentes tonalités stylistiques du texte, des différentes « voix » qui apparaissaient pour être plus précis. Et il a été logiquement décidé que Rosecchi, qui était celui avec qui j’étais le plus à même d’échanger, parce que nous étions tous les deux à Porto Vecchio, serait la voix « principale », celle de Marc Antoine Cianfarani. Et les deux autres traducteurs se sont donc partagé les chapitres annexes, ceux sur la guerre de 1914, sur le passé familial, sur la vie rurale, mais aussi je pense des chapitres où ils se sentaient plus à l’aise. Par exemple Jérôme Ferrari n’a laissé le soin à personne de traduire le chapitre 19. Je pense qu’il s’en est emparé parce qu’il lui plaisait particulièrement. Personnellement, je ne suis pas trop intervenu dans toute la phase de traduction, mais j’ai pas mal travaillé aux relectures, puis aussi dans la phase d’harmonisation finale, qui nous a demandé du travail.

Le titre original a été gardé et un sous-titre qui n’en est pourtant pas la traduction, Ballade des innocents, a été ajouté. Quelles sont les raisons de ce choix ?

Au départ je n’étais pas très chaud pour conserver le titre corse. Je me disais que ça allait être un handicap et qu’on n’arriverait jamais à le prononcer correctement ailleurs qu’en Corse. Nous avons beaucoup réfléchi pour trouver quelque chose qui fonctionne en français, et rien n’allait vraiment. Je me suis longtemps mis en tête que le titre français devait être « Avis de Décès » (1), mais Jérôme Ferrari me riait au nez, à juste raison. Personne – mis à part quelques dépressifs – n’aurait effectivement acheté un bouquin avec un titre pareil. Puis enfin je me suis accroché à Ballade des Innocents (2), mais il n’a été conservé qu’en sous-titre, après que les éditeurs m’aient convaincu que « Murtoriu » ça leur parlait. Finalement ça ne me déplaisait pas, parce que j’ai toujours tenu à ce que ce livre épouse des formes esthétiques et visuelles que l’on trouve dans Blood Meridian, de Cormac McCarthy, qui lui aussi possède un sous-titre : The Evening Redness in the West.

1) En langue corse, le mot « murtoriu » revêt le double sens de « glas » et d’« avis de décès ».

2) Littéralement, la « baddata » corse désigne un chant funèbre.

Murtoriu est un roman puissant et bouleversant qui secoue vraiment le lecteur et on sent bien à sa lecture qu’il a été écrit par son auteur « avec ses tripes ». Comment est né ce roman ?

Murtoriu vient de différents faits divers qui avaient traumatisé notre île dans les années 2000, et révélaient pleinement l’état de délabrement sociétal qui est le nôtre. Je veux parler de plusieurs assassinats de personnes âgées par des voleurs de petite envergure, des types plutôt minables. J’avais été bouleversé par ces différentes affaires, et je me disais qu’il fallait en parler dans un livre qui dirait une certaine vérité sur ce qu’est la Corse d’aujourd’hui. Je vous ai dit que je ne suis pas traditionaliste, mais ça ne veut pas dire que je n’ai pas reçu une éducation cohérente, et dans cette éducation les vieux sont des personnages sacrés. Je voulais donc parler de ça : de la confrontation du monde qui nous a élevés aux valeurs déshumanisées d’un capitalisme assez barbare, et de la désintégration que connaît la société corse livrée au tout-tourisme. Cette idée de fracture entre les univers, les civilisations, me semblait au cœur de ce que j’avais vécu et appris de la société corse des trente dernières années.

Mais comme je connais aussi l’Histoire, je savais que des fractures semblables étaient possibles parce que le terreau s’y prêtait, et que la Corse s’était successivement abîmée depuis deux siècles en ne réussissant pas à amortir d’autres fractures du même ordre. J’ai symbolisé ces fractures anciennes à travers la saignée de 1914-1918, qui est culturellement la tragédie fondatrice de la Corse moderne, même si je sais très bien que l’involution de l’île avait commencé dès le milieu du XIXème siècle, et notamment par l’anéantissement des modes de vie ruraux au profit d’une industrialisation totalement ratée.

Murtoriu comporte 20 parties dont les titres, assez inhabituels, font un peu « fourre-tout ». Pourtant, la construction de ce récit fragmenté en plusieurs fils narratifs qui s’entremêlent semble très travaillée. Comment avez-vous conçu la structure narrative de ce roman, quels effets en attendiez-vous ? S’est-elle imposée dès le départ ou affirmée au fur et à mesure de l’écriture ?

Les titres – plus exactement les sous-titres – sont encore une fois empruntés, dans la forme, à McCarthy. Et sont une réinvention des « annonces » que l’on faisait par exemple avant les chapitres dans les livres du XVIIIème ou du XIXème siècle, du style « où le héros s’échoue sur une île… rencontre avec une tribu cannibale… etc. » C’est une manière d’imaginer que les chapitres ont peut-être été publiés en revues, comme on le faisait autrefois. Mais ce sont en fait la plupart du temps de fausses annonces, des accroches qui maintiennent volontairement un secret autour de l’intrigue, tout en titillant un peu l’imaginaire.

Quant à la structure de Murtoriu, elle est effectivement assez travaillée. Et il y a plusieurs voix, plusieurs types de narration, qui s’entrecroisent. Lorsque c’est Cianfarani qui intervient, il devient le narrateur. Il est d’une certaine manière l’incarnation du temps présent. Les chapitres sur le grand-père sont narrés à un autre niveau, comme si l’on avait affaire là à une sorte de chronique historique. Quant aux passages concernant les deux petites frappes, Don Pierre et Andria, ils sont également racontés « de l’extérieur », par une sorte de voix-off qui s’autorise quelques jugements de valeur. C’est la même voix qui interpelle plusieurs fois le lecteur, notamment lors de la tragédie qui se noue autour de Mansuetu.

Mais vous savez, on a beau penser à tout ça, à la structure d’un livre, aux différents degrés de narration, il y a tout de même une grosse part d’abandon au style. Des choses qui débordent de l’inconscient. C’est pour ça qu’il est toujours difficile pour moi de crâner avec la structure de mes textes. La plupart du temps, quand c’est bon, en fait je ne l’ai pas fait exprès.

Cianfarani, sorte de anti-héros, partage ostensiblement avec vous quelques traits, au risque d’entraîner des confusions chez certains lecteurs. Pourquoi cet attachement à ce héros narrateur un peu gémellaire que l’on retrouve dans la plupart de vos fictions ? Qu’apporte ce dernier sur le plan romanesque ?

Sur un plan romanesque, Cianfarani me semble plus un prolongement de Jean-Félix, le héros dePrisonnier, plutôt que du narrateur destroy de 51 Pegasi, par exemple. Je le vois comme une sorte de témoin moderne, un juste qui subit le monde et aspire à la paix de l’âme. En sachant que c’est impossible et que le monde de corruption qui l’entoure finira par avoir sa peau. Mais au moins il essaie. C’est une sorte d’ange cynique et désabusé, mais qui possède quelques valeurs personnelles et s’y accroche. Un frère corse de Stephen Dedalus, attaché à ce qui est immatériel, et lucide et révolté face aux scléroses, et aux névroses de son propre pays. A bien y réfléchir le personnage de 51 Pegasi avait aussi quelques valeurs positives, mais je l’avais conçu plus torturé, avec un destin plus radical, bien plus shakespearien. Quoi qu’il en soit, je crois que mes personnages principaux ont tous en commun de n’avoir de compromission qu’avec la faiblesse du cœur. Aucun n’est un vrai corrompu, ou un salaud intégral. Et tous sont en guerre contre la société, l’Histoire, la communauté.

Si je possède une gémellité avec Cianfarani ? Sans doute, mais on pourrait dire ça de presque tous mes personnages. Et Cianfarani emprunte bien des traits à des gens que j’ai connus, et qui ne sont pas moi. Je sais que la confusion peut exister. Je m’en rends souvent compte à travers certains messages de lecteurs que je reçois, et qui me prennent pour un dingue. Ou de lectrices, qui voudraient bien, malgré ce qui les offense dans leur lecture, que je sois le vrai Cianfarani. Mais ça n’est pas le cas.

C’est bien une tragédie en 2 temps (guerre de 1914/époque actuelle) qui semble frapper la Corse à travers Mansuetu, cet innocent berger « ultime témoin d’une vieille mémoire ». Un témoin dont vous avez délibérément donné une image idyllique de pureté, pourquoi ?

Mansuetu est plus pour moi le symbole de l’innocent – d’où en partie le sous-titre de la version française – que l’incarnation d’une nostalgie pastorale qui n’est pas en moi. J’ai souvent entendu dire en Corse, après des morts violentes, qu’un « agneau » avait été tué, et c’est ce qu’est pour moi Mansuetu : la pureté de l’âme, l’innocence du monde que l’on sacrifie au nom du profit et de la vénalité. J’ai construit ce personnage en m’inspirant de deux modèles que j’ai connus : Mansuetu parle comme un ermite qui existait au-dessus de mon village, il a les mêmes expressions et le même accent que cet homme qui a vécu dans la forêt la moitié de son existence, et il aurait presque les traits moraux et physiques d’un berger infirme que j’ai eu la chance de connaître aussi. Un ange descendu sur Terre mais qui lui ne parlait pas beaucoup. Tous deux étaient des morceaux du XIXème siècle qui s’étaient perdus là, avec leur langue et leur expression extraordinaire. Ce qui est assez incroyable, c’est que je n’avais jamais su que le berger infirme dont je parle était handicapé d’un bras. C’est pourtant une caractéristique dont j’ai affublé Mansuetu dans le roman. J’ai appris plus tard par sa famille que la fiction avait rejoint le réel jusque dans ce détail. Mais Murtoriu est un livre comme ça.

La langue de Murtoriu est simple, directe, concrète et familière, elle est souvent âpre, dure et très crue, notamment pour ce qui a trait à la violence et au sexe. Et Jérôme Ferrari qui a traduit l’essentiel de vos fictions parle à votre propos de « brutalité de la langue ». Ce terme vous convient-il ? La simplicité, l’oralité de votre langue, ce côté brut et direct, ne tient-il pas en partie à la langue corse ? Et la crudité du langage concernant le sexe qui vous fut beaucoup reprochée dans vos premières fictions, n’a-t-elle pas évolué vers un usage mieux ciblé, plus signifiant ?

Je ne vais pas me défausser, Ferrari voit juste lorsqu’il parle de brutalité de la langue. Mais à vrai dire on peut écrire en corse sur un autre ton que le mien, des tas d’auteurs écrivent en corse et ne sont pas qualifiés au travers de la violence de leur style. Ceci dit, si on observe bien, je crois plutôt avoir des styles, et non un style. Le recueil de nouvelles Saint-Jean à Patmos, qui venait juste après Prisonnier, était par exemple très différent en matière stylistique de ce qui l’avait précédé. Mais pour en revenir à la brutalité qui est dans de nombreux textes que j’ai écrits, et que j’assume, je dirais qu’elle n’est pas forcément liée à la langue que je parle, même si je connais par cœur ces registres linguistiques, qui sont l’héritage d’une éducation assez dure, et aussi de mon long apprentissage de la rue et de la nuit lorsque j’étais plus jeune. Ce style est conscient, réaliste, et dit pour moi une société mieux que les thématiques littéraires que j’aborde, parmi d’autres auteurs. C’est ce que j’ai trouvé de plus convaincant pour faire comprendre au lecteur, d’où qu’il vienne, le pays d’extrême violence que je décris le plus souvent. C’est aussi ce qui me semble dérouter les lecteurs moins avertis, ou autistes quant aux maux qui touchent la Corse.

Pour ce qui est du langage lié au sexe, c’est exactement la même chose. Je décris le sexe comme un rapport de force, un combat avec l’autre qu’il faut gagner, un rapport de domination ou de soumission qui à mon sens est permanent entre les individus ou les groupes qui peuplent cette île. Et sans doute des espaces bien plus vastes dont l’île n’est qu’un laboratoire pour l’écrivain que je suis. Le sexe trash, désincarné, n’est donc qu’un prétexte parmi d’autres pour parler de ce qui va mal dans une société, et pas l’expression de mon pathos ou de mes déviances misogynes comme certains ont pu l’imaginer.

L’écriture de Murtoriu a du souffle, elle avance un peu comme un flux chaotique qu’on ne peut endiguer. Avez-vous beaucoup travaillé le rythme de votre texte, sa dynamique : la ponctuation mais aussi les alternances, les contrastes, les ruptures et les échos, les enchaînements… ?

Je ne suis pas très bon pour expliquer ce genre de choses liées aux structures et au rythme d’un texte, et a fortiori d’un texte long comme Murtoriu. Tout ce dont vous parlez, je le travaille, et le retravaille jusqu’à ce que je me dise que – esthétiquement parlant – je ne peux plus toucher au texte. Ce qui est sûr c’est que je n’écris pas forcément les chapitres dans l’ordre où ils sont présentés à la fin, et donc je mène une petite réflexion sur l’agencement, la façon d’imbriquer les différents passages du roman. Pour Murtoriu mon désespoir réside dans les chapitres que je n’ai pas écrits, qui ne seront jamais écrits, mais qui étaient pourtant dans ma tête. Tout cela est extrêmement difficile pour moi à exprimer, mais c’est un autre sujet. Sinon je pense aimer énormément les ruptures et les échos.

Dans ma réponse précédente, je voulais vous dire, puis je me suis refréné, que j’adorais faire jaillir la violence dans un texte qui n’était pas prédestiné à porter ça au départ. Parce que l’émergence de la violence aveugle et gratuite dans un texte voué à une autre thématique me semble illustrer la manière qu’a la violence d’apparaître dans la vie réelle. Pour ce qui est des échos, ils sont pensés le plus souvent, et correspondent à un fil directeur de la narration. Je pense par exemple à la chanson qui apparaît à la veille de la mort de Paganelli, puis juste avant la tragédie concernant Mansuetu. C’est en regardant les films des frères Coen que j’ai compris comment une narration en boucle, en échos systématiques, pouvait être intéressante. C’est un peu ce que j’ai essayé de faire dans ce roman.

Vous vous référez beaucoup à Cormac McCarthy mais aussi à l’Irlandais Joyce.Quels sont, plus largement, les auteurs qui vous ont marqué et en quoi ont-ils influencé votre écriture ?

Joyce, je le découvre en ce moment même. Enfin non, j’avais déjà lu Dubliners dans le passé, et là, après des textes secondaires, je suis dans Ulysse. Ça donne quand même envie d’écrire, et puis en général de se confronter à tous ces écrivains irlandais, même si certains datent un peu. Mais les vraies influences je pense qu’il faut aller les chercher ailleurs pour l’instant. John Fante a été un révélateur, c’est en le lisant que je me suis dit qu’il y avait quelque chose à écrire qui soit un peu de cet ordre-là. Comment parler de la communauté en restant détaché, lucide, tout en gardant son humour et son sens de l’autodérision. C’est des approches que j’ai retrouvées chez Philippe Roth, Sherman Alexie, ou un autre écrivain amérindien nommé Adrian C. Louis. Et puis je pense que les deux grands chocs littéraires dans ma vie ont été Dostoïevski et McCarthy. J’en ai souvent parlé, même si je les lis moins aujourd’hui. Le côté analytique et psychanalytique de l’humain pour le premier, dans toute sa dimension universelle, et l’aspect clinique, presque organique qu’il y a dans les personnages et l’écriture du second.

Après, en vrac, je pourrais vous citer des tas d’auteurs, mais j’ignore s’ils ont vraiment influencé mon écriture. En tout cas ils ont nourri mon imaginaire : Lovecraft, Céline, Miller, Bukowski, Calaferte, Houellebecq, pour ses deux premiers livres, Boulgakov, London, Poe, Stevenson, ou plus récemment David Vann ou Dennis Cooper… Enfin, il y a du monde au balcon. Le cinéma aussi, à travers les Coen ou Tim Burton, et la Bande Dessinée, avec des auteurs comme Pratt, Druillet ou Corben, ont toujours apporté quelque chose à mon travail d’écriture. Enormément. C’est dur, là, de devoir limiter sa réponse…

Emmanuelle Caminade

La traduction française de Murtoriu vient de sortir en septembre 2012 chez Actes Sud dans la collection domaine étranger : une première éditoriale !

Et on ne peut que se réjouir de voir des éditeurs raisonner ainsi en termes de matériau littéraire (original ou traduit).

Source : La Cause littéraire - http://www.lacauselitteraire.fr

Octobre 2012

"Murtoriu" en version française

Le "Murtoriu" de Marc Biancarelli n'est pas si innocent !

Marc Biancarelli – enseignant de langue corse dans un lycée du sud – est l'auteur de nombreux ouvrages dont 51 Pegasi (2004) et l'Extrême méridien (2008). Dans Murtoriu, second romantraduit en français par Jérôme Ferrari et ses acolytes, publié chez Actes Sud, il sort de nouveau son épée hors du fourreau et frappe à coups d'estoc verbal l'état d'avilissement éblouissant dans lequel l'homme contemporain se réfugie. Le ciel bleu de la Corse se teinte d'un bleu cinéraire qui sonne le glas d'un monde comme l'indique le titre dissonant « murtoriu » (polysémie explicite que l’on pourrait traduire du corse par le « glas » ou « avis de décès »), – sous-titré Ballade des innocents – qui annonce la tessiture de l'économie du livre. L'étranglement verbal dont fait preuve son auteur est une gageure en ces temps bien polis par une intelligentsia parisienne qui n'ose pas déchirer de leur calame la toile des mots. Pourquoi s'offusquer, la cécité n'est-elle pas confortable ? Pourtant chose faite et sans ambages avec Marc Biancarelli.

Force est de constater, en effet, que nous sommes loin de la « religion de l'art » (Kunstreligion) ; ferveur sacrée qui possédait et habitait le gominé du XIXe siècle. L'un étant la fin de l'autre et le curseur des croyances se déplace aussi. La problématique qui inquiète les derniers éclairés de ce monde repose sur l'étendue du pouvoir de cette croyance devenue le totalitarisme d'une culture dévoyée aux effluves narcotiques et nauséabondes, secondée d'une inflation du discours dominant sur la consommation immédiate ! Un système idéologique qui se veut total jusqu'à ronger la sphère intime de la pensée qui caporalise ses citoyens ; habitants d'une cité en guerre, celle de la politique culturelle. Les dudits citoyens « si banalement humains » sont désignés par l'un des compagnons du narrateur à travers le piètre appellatif de « nombreux ».

« Certes la vilenie a triomphé une fois de plus, certes les nombreux célèbrent une fois encore leur propre médiocrité ! Mais c'est dans ce contexte assombri par un étalage de crasse consensuelle que des être éclairés – à savoir nous, les derniers être éclairés de ce monde en perdition – peuvent enfin s'élever pour atteindre aux vertus les plus éminentes de la pensée et de la philosophie ! »

C'est pourquoi l'auteur conduit habilement son récit en le doublant du voile du fantôme du grand-père du narrateur, combattant de la première guerre mondiale. Prémices de la fin d'un monde ! Un récit émouvant et clairvoyant guidé par l'ombre atavique d'un passé englouti où se mêlent les différents visages de la guerre entre baïonnettes et obus qui éventrent la terre en flammèches éparses et la tyrannie pernicieuse, voire silencieuse des idées. Si idées il y a toujours. Et non oligarchie d'un groupe bien-pensant et ventripotent d'orgueil ! Désormais, le livre en tant qu'industrie culturelle s'apparente à un vulgaire sac de patate dans cette guerre des chiffres. Les grandes enseignes dont « la liste est longue comme un jour de pluie », comme E. Leclerc vendent à proprement parler des sacs de jute tout en se nimbant de façon hiératique d'un espace culturel. Cherchez l'erreur ? Comme l'indique Murtoriu, le marché du livre s'étend sans veiller à la publication de « livre[s] de qualité, de littérature précieuse et d'authentiques auteurs. »

Dès les premières pages, le lecteur averti comprend que Murtoriu n'est pas un traité de pédologie sur le sol siliceux ou graniteux corse mais bien l'histoire d'un anachorète extravagant. La combinaison de ces deux termes alambiqués est loin d'être antinomique, bien au contraire, elle se rapprocherait même d'une stupide tautologie comme « Vive la vie » ou « l'avenir est mortel », seule certitude du futur imprévisible ! Le narrateur de Murtoriu est l'un de ces extravagants au sens étymologique du terme latin – extra ; hors de / vagari ; errer, vaguer, qui sort des limites de la normalité – situé en périphérie de la pensée unique flamboyante qui s'octroie une légitimité plénière. En cela, un ermite à l'abri de l'idéologie imposée. Le seul survivant avec ses quatre autres parèdres de la montagne – dont Mansuetu ; un personnage infirme et taiseux, emblématique du livre, comme le dernier ectoplasme de cet ordre ancien car il « n'a aucune notion de l'économie, de la consommation ou de la protestation » – à ne pas être atteints de rhinocérite lobotomisante.

Tabula rasa, il importe donc d' « oublier [les écoles] où l'on [nous] a appris tant de choses inutiles, et aussi tant de choses utiles pour [nous] conforter dans la croyance que seul le centre pouvait [nous] apprendre autre chose, afin que [nous nous] embourbi[ons] dans [nos] connaissances sans jamais avoir la plus petite idée de l'étendue de [notre] soumission. »

À l'instar du mât suspendu entre ciel et terre, le narrateur, Marc-Antoine Cianfarani, reste dans sa maison perchée sur les hauteurs des Sarconi, « un petit village blotti dans sa coquille », tout en observant les remous de son époque, où loisir et culture se mélangent impunément dans un camaïeu fangeux. Il abhorre ce flot accoutumé de touristes qui noircissent les littoraux et braves gens du même acabit qui foulent lourdement le sol en déflorant les venelles en fiers conquistadores. Terres incultes transformées en vitrine consumériste où règnent une complaisante exhibition et la religion sémiotique de la mode. Poète et « libraire raté », Marc-Antoine se retire et ferme sa librairie en pleine période estivale. La compétence de censure qu'il s'accorde est un acte de politique culturel revendiqué à bon escient. Il a effectivement découvert le versant tragique de l'existence qui est celui de donner un sens à sa vie... et pourquoi pas par le retrait de ce monde de fats abreuvés de boissons capitalistiques ? Il peut faire sienne la citation de Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être : « Avez-vous une si haute opinion des gens qui vous entourent qu'il faille vous soucier de ce qu'ils pensent ! » À présent, nouvelle donne, « la question est de savoir, puisque j'écris, qui je suis et d'où j'écris ».

Il est un roman corse aux frontières ténues pour se vêtir d'un accent universel et intemporel. L'on se souvient de l'allocution d'André Malraux à l'Assemblée nationale en novembre 1967 : « Le monde moderne est le mélange de son futur et de son passé ; il est extrêmement peu son présent ». La traduction en français de ce roman met en exergue la contagion de cette tragédie aux allures mythiques pour un écrivain ou pour ce « libraire raté » de vivre dans un « ici et maintenant » au reflet rose pâle, comme ces « tragédies d'arrière-cuisine » invisibles lorsque notre grand-mère égorge un poulet ! Le théâtre social dont nous sommes les principaux acteurs n'épargne pas le sacrifice. Le livre est offert en libation aux liseurs qui savent encore lire. Le livre tue car il est écrit à la saignée de celui qui se poste en « observatoire du monde ». Marc-Antoine accoudé sur le balcon de sa Méditerranée nous raconte son chemin de croix intérieur ; celui d'un exilé qui ne trouve plus sa place parmi les moutons de Panurge. Un élan salvateur qui l'aidera à comprendre le sens de son écriture et son identité parmi le nombre. Un combat sans précédent car la figure d'auteur n'existe pas, mis au ban il est accusé de folie car « ici on ne lit pas, on ne sait même pas à quoi peut bien servir un écrivain, on ne croit pas que la valeur des choses passe par les mots, la puissance n'est plus la langue ».

« Je n'eus dons pas la possibilité de me vautrer définitivement dans l'opulence et la corruption. Ne réussissant pas à transformer mes écrits en valeur marchande, j'en suis venu à m'interroger sur la signification de mes échecs. » […] « Je ne propose en effet ni paninis, ni cartes postales, ni bobs ou maillots de bain, je vends de la marchandise pour la cervelle or tous ces connards se contrefoutent de leur cervelle, ce qui les préoccupe c'est le hâle de leur cul. »

Un rictus amer doublé d'empathie s’esquisse à la lecture et nous sommes heureux d'épargner nos canaux lacrymaux pour de meilleures occasions comme le mariage de Loana qui approche. Face aux frénétiques réminiscences d'un ancien camarade de classe, il lance promptement « remue tes souvenirs en m'oubliant » ! Le sens de la formule laconique est efficace et les panaches de plumes couleurs lilas et autre lyrisme larmoyant à la Lévy sont laissés au placard. Au travers du prisme du narrateur, nous pénétrons dans l'univers agreste et authentique qui laisse place à la battue séculaire de sangliers, la lampée de vin et d'eau-de-vie, de brocciu frais de chèvres, de fromage[s] à « pâte brune à la consistance de beurre, parsemée de vermisseaux baignant dans l'eau-de-vie pour contenir leur voracité, une pâte incandescente qui embrase la bouche et fait jaillir les larmes, une pure merveille » dans un décor aux escarpements rocheux, des bosquets à la végétation luxuriante entre genêts, lande de bruyère et cours d'eau pour irriguer une écriture sèche qui n'est pas passée au tamis convenu d'un académicien ! La langue se veut vigoureuse et sans complaisance. Une plume ignée qui a la charge d'un éclair et qui foudroie par la rudesse du ton et l'humour caustique : « Je ne suis pas devenu fasciste au point de remettre en cause ce merveilleux système qui est le nôtre, avec ses détournements de fonds et ses manipulations d'opinion, même pas au nom de toutes les inégalités et de la misère qu'il génère. »

Pour finir, nous saluerons l'auteur d'avoir eu le mérite de ne pas enfermer ses personnages dans des essences « définitives » telle l'image d’Épinal du paysan rustre et mal dégrossi comme certains verrats qui nous servent de diplomates. Mansuetu, le dernier berger de la région, figure le sceau d'une humanité candide et son frère Trajan est un agriculteur féru d'art à ses heures perdues.

Murtoriu de Marc Biancarelli est une belle découverte dans cette rentrée littéraire. Au terme de la lecture de cette œuvre d'une facture forte et singulière, l'on regrette que l'ensemble de ses livres ne soient pas traduits en français...

Virginie Trézières

Marc Biancarelli, Murtoriu : Ballade des innocents, traduit du corse par Jérôme Ferrari, Marc-Olivier Ferrari et Jean-François Rosecchi, Actes Sud, septembre 2012, 270 p. - 22,00 €

Critique : Un Biancarelli très corsé

Par Annick PEIGNE-GIULY — 9 novembre 2002

Il n'y a pas que du vent dans ce festival. Au milieu des cerfs-volants, des voiles, des trampolines, des concerts ou des spectacles de rue, c'est tout un monde d'associations qui a planté ses tentes sur le port de plaisance de Calvi. Cette semaine, des gamins venus en car de tous les coins de l'île se sont égaillés dans les stands de la Fédération des droits de l'homme, du parc régional de Corse, de Greenpeace ou de Médecins sans frontières. Un animateur, la main plongée dans un aquarium, explique aux enfants les risques de pollution dans la Méditerranée. Un autre leur parle de la disparition des gypaètes dans le ciel corse. Une institutrice commente une exposition sur la citoyenneté... «Le Festiventu ressemble à ce que je voulais, dit son organisateur, Serge Orru, une ruche ludique et un regard sur la Corse et le monde.»

«Frère d'âme». Un regard où il a voulu associer son «frère d'âme», le jeune écrivain Marcu Biancarelli. Ce dernier anime un débat, avec le romancier sarde Marcello Fois, dans le cadre du Festiventu ce samedi. Avec deux livres de poèmes et deux recueils de nouvelles, ce professeur de corse qui vit à Porto-Vecchio tranche depuis quelques années dans la production littéraire de l'île. Par sa langue (en corse) plutôt crue, qui appelle une chatte une chatte, et par le portrait souvent cruel qu'il fait de quelques figures villageoises. Une vision sans aménité de la société corse qui n'est pas toujours appréciée dans l'île mais qui lui a valu cette année le prix du livre insulaire d'Ouessant pour son deuxième recueil, Saint Jean à Patmos (1).

«Notre société est comme ça, poursuit-il, traversée par la violence sous toutes ses formes. C'est un héritage de notre histoire. On est violent quand on a subi la violence. Notre société est très déstructurée.» En décrivant un quotidien de l'ennui et de l'enfermement insulaire, Marcu Biancarelli a rompu avec une tradition littéraire locale qui tend à sacraliser la société traditionnelle corse. Il n'en stigmatise pas moins les clichés négatifs dont elle est affublée. Il fut de ces gens de culture invités à rencontrer Nicolas Sarkozy lors de son dernier passage dans l'île il y a quelques semaines : «J'y ai entendu parler de fainéants, de mangeurs de subventions, de poseurs de bombes... tout en perpétuant ce mythe d'une société villageoise, d'une langue qui se transmet naturellement de mère en fils. C'est encore un regard de dominant.»

«Ni rétrograde ni archaïque». C'est l'ambivalence intéressante de ce jeune auteur qui représente une nouvelle génération corse. Ancré dans la modernité mais attaché farouchement à sa culture. C'est pourquoi il a choisi le corse et non le français pour écrire son monde d'aujourd'hui. «Pour moi, la culture corse n'est ni rétrograde ni archaïque. Je me bats pour qu'on respecte cette minuscule part que nous avons dans le génie universel.» Sans pour autant tomber dans le nationalisme : «Ce mot ne me convient pas. Et je le retrouve aujourd'hui trop porté des deux côtés de la Méditerranée.».

(1) Editions Albiana, 2001.

Source : Libération

Extrême Méridien

1. Stremu meridianu

2. Baruffa Caffè di a Liccia

3. Orly

4. Sirata d’inguernu

5. Cazzuttata Carrughju Altu

6. A più bella zitedda di u paesu

7. U pulpu, l’argusta è a murena

8. U portafogliu

9. Ghjubileu

10. Rumpera

11. U pòpulu di u quad

12. Zia Maria Cucaina

13. Otranto

Une critique :

Entre Pegasi 51 , astre virtuel et Extrême Méridien, il s'est écoulé quatre ans, ce qui explique peut-être la plus grande maturité qui émane de ce dernier. Et si ce recueil de nouvelles me semble moins abouti, sur le plan formel, que le roman qui l'a précédé, la tonalité du propos qui y est tenu m'a plus profondément touchée .

Il y a peu de place pour le rire dans cet ouvrage, pour ce rire décapant et salutaire qui donnait tant de force à Pegasi 51, mais j'y ressens plus de simplicité et d'intériorité, plus d'authenticité.

Extrême Méridien réunit treize récits qui tous, à l'exception du dernier, se déroulent en Corse.

C'est un recueil un peu hétéroclite car il associe à quelques nouvelles : un récit allégorique sur la répartition du pouvoir ( Le poulpe, la langouste et la murène), un récit fantastique aux couleurs homériques, avec un géant mâtiné de Circé - de tous temps il s'est passé des choses étranges dans les îles ! - ( Le peuple du quad ), une simple « tranche de vie » dans un café , proche du document sociologique ( Baston au Café A Liccia) et même un joli texte hésitant entre récit initiatique et souvenirs d'enfance ( Le portefeuille ). Et il se termine par une sorte d'errance poétique, un récit-miroir répondant à la nouvelle éponyme réalistico-fantastique qui ouvre le recueil ( Otrante ).

Il n'y a pas non plus d'unité stylistique dans ce livre où l'écriture de Marcu Biancarelli semble opérer une mutation, devenir plus sobre, plus posée.

On est frappé par la simplicité qui caractérise Le Portefeuille et même , dans un registre plus lyrique, par la sobriété d' Otrante, par l'intensité et la gravité du ton qui se dégage de Point de rupture, belle nouvelle sur la vie et le destin. Et quand l'auteur recourt à sa crudité provocatrice habituelle, comme dans Soirée d'hiver ou Jubilé, elle ne traduit plus une vitalité jubilatoire : le sexe est en berne dans ce recueil où la désespérance et la mort semblent l'emporter.

Par contre , le lien thématique unissant ces treize récits s'avère manifeste.

Un méridien est avant tout une ligne imaginaire, ligne fixe destinée à construire des repères, et celui qui donne son nom à ce recueil serait cette limite géographique séparant l'extrême sud de l'île, Roccapina, des côtes de Sardaigne et , plus largement, cette limite qui sépare le Sud, ce« fond du monde » , cette Corse rurale et montagneuse, sombre et mystérieuse encore bercée par les mythes ancestraux, de cet au-delà aveuglé de lumière où partent tous les espoirs et d'où viennent aussi toutes les menaces.

L'extrême méridien n'est pas une limite fixe, c'est une « frontière » mouvante qui semble s'avancer à la conquête de nouveaux territoires, mais recule, en fait , grignotant les terres ancestrales , étouffant l'âme de l'homme.

C'est une ligne qui sépare des mondes différents, des mondes qui se côtoient et ont bien du mal à communiquer, à partager, et s'enferment dans l'incompréhension, dans l'indifférence ou l'hostilité, dans un rapport de domination et de soumission.

Modernité des villes à l'assaut de la rusticité archaïque, le littoral à l'assaut des montagnes intérieures, le nord contre le sud de l'île, le Corse contre l'étranger, l'homme face à la femme, l'adulte face à l'enfant...

Ligne, symbolique de la dualité de l'homme, qui fracture chacun d'entre nous , entre « le fond de lui-même » et l'autre qui est en lui.

Ligne symbolique de la condition humaine : la vie contre la mort, l'homme face à son destin jusqu' au « point de rupture »...

Source : https://blogs.mediapart.fr/edition/la-critique-au-fil-des-lectures

Prighjunieri / Prisonnier

Un recueil de nouvelles qui reconstituent la trame romanesque de nos vies insulaires. Un ton acerbe, un cynisme né du fatalisme « méditerranéen », des histoires de tous les jours et pourtant extraordinaires. Un ouvrage au style nouveau et direct, écrit par un remarquable auteur de la nouvelle génération des écrivains corses. Bilingue. Premier prix catégorie

« fiction » au Salon international du livre insulaire d’Ouessant (2001).

Aujourd’hui, la littérature de langue corse trouverait-elle le second souffle qui lui sera nécessaire pour relever les défis qui déjà pointent à l’horizon ? Nombreuses sont les publications de qualités diverses. Certaines obtiennent des succès auprès des lecteurs que l’on espérait plus pour des ouvrages en langue corse.

C’est le cas de Prighjuneri/Prisonnier de Marcu Biancarelli.

Un ouvrage suffisamment original pour avoir été l’objet dès avant sa parution de vifs débats. Qu’il s’agisse de son contenu – le miroir tendu au lecteur corse n’est pas des plus flatteurs –, de sa forme – certains jugent qu’il ne convient pas de donner au lecteur une version bilingue corse/français, d’autres que la traduction d’une œuvre en corse ne doit pas être donnée sans l’assentiment des lecteurs corses, d’autres encore que les mots crus utilisés dans le livre sont déplacés (moralement s’entend), mais aussi certains thèmes (politiquement), et on en passe…

Ce ne fut pas l’avis des lecteurs.

Prighjuneri/Prisonnier est sans conteste un succès unique en matière de langue corse. Il est aussi unique pour ce type d’ouvrage d’avoir à effectuer une seconde édition moins d’une année après la première.

Saint Jean à Patmos / San Ghjuvanni in Patmos

Sept voyages littéraires dans les tréfonds de l’âme humaine. Bilingue recto/verso.

Premier prix de « fiction » au Salon international du livre insulaire d’Ouessant (2002).

Dans la veine et le prolongement de son premier recueil Prighjuneri/Prisonnier l’auteur, Marcu Biancarelli, propose sept nouvelles inédites, en corse et dans leur traduction française. Même esprit de révolte face à la mesquinerie, la cruauté et la violence qui accompagnent invariablement l’homme dans sa destinée. Qu’il soit conquistador humiliant les peuples indiens, prisonnier des geôles algériennes contemporaines, écrivain juif allemand face à la barbarie, républicain espagnol, légionnaire romain, résistant corse ou promeneur bucolique de l’arrière-pays insulaire, chacun des personnages est confronté à ces univers — réels ou fantasmés — où les limites de l’humanité se révèlent : révélation de l’inquiétante universalité de la noirceur de celle-ci et de l’inéluctabilité de son rapport de violence au monde. Seul vient tempérer le propos l’amour secret que porte l’auteur à certains de ses personnages tourmentés, victimes expiatoires d’une destinée humaine qu’ils illuminent de leur propre faiblesse, de ce fil ténu qui leur permet de résister, de continuer à vivre.

Prenant prétexte de lieux et d’époques qui ont marqué l’Histoire, c’est à une introspection sur les fondements même de l’âme humaine qu’invite l’auteur, dans une langue travaillée au corps, dépouillée et puissamment évocatrice, qui diminue la distance entre narrateur, personnages et… lecteurs. Une écriture qui ne rechigne pas à l’humour (souvent noir) et à l’exploration poétique.

Opus n° 2 d’une œuvre qui se construit en s’ouvrant au monde, San Ghjuvanni in Patmos/Saint Jean à Patmos garde de l’écriture du premier recueil ce parfum d’insularité qui signe aujourd’hui les vraies œuvres littéraires publiées dans l’île de Corse, que l’on aborde celui-ci comme le précédent par la langue corse ou par sa traduction française.

51 Pegasi /Astre virtuel

Un auteur qui fit scandale en son temps revient, dans une Corse devenue autonome, après dix ans de fuite. Il y retrouve ses compagnons d’infortune pour lesquels rien n’a vraiment changé, sexe, bagarres, beuveries, etc. sont toujours l’essentiel de leur quotidien.